https://www.meinesuedstadt.de/wp-content/uploads/2025/07/Unknown-1.jpeg

„Wie kommt ein spanischer Eintopf in die kölnische Küche?“, fragt

Heimatforscher und Autor Thomas Coenen bei seiner Buchvorstellung am 8.

Juni 2025. Die Antwort liefert der Wahlkölner mit Kölsch-Diplom dabei

gleich mit: Kölner haben gerne Speisen aus anderen Ländern übernommen.

Die Ubier und Römer, ebenso die Franzosen, Reisende, Handeltreibende und

Pilger hinterließen schmackhafte Spuren in […]

Der Beitrag „Eine Portion Ollapotrida, bitte“ – Eine Reise durch die

kölnische Esskultur erschien zuerst auf Meine Südstadt.

https://www.meinesuedstadt.de/eine-portion-ollapotrida-bitte-eine-reise-durch-die-koelnische-esskultur/Artikel ansehen

Zusammenfassung ansehen

„Eine Portion Ollapotrida, bitte“ – Eine Reise durch die kölnische Esskultur

„Wie kommt ein spanischer Eintopf in die kölnische Küche?“, fragt Heimatforscher und Autor Thomas Coenen bei seiner Buchvorstellung am 8. Juni 2025. Die Antwort liefert der Wahlkölner mit Kölsch-Diplom dabei gleich mit: Kölner haben gerne Speisen aus anderen Ländern übernommen.

Die Ubier und Römer, ebenso die Franzosen, Reisende, Handeltreibende und Pilger hinterließen schmackhafte Spuren in den Küchen Kölns. Die Kölner aber waren pfiffig und kopierten die fremden Gerichte nicht einfach nur, sie veränderten die Zutaten und passten sie an die heimischen Möglichkeiten an. Kölsche Vorlieben und lokale Gegebenheiten machten die Speisen zu neuen Kreationen mit regional-verfügbaren Ingredienzien.

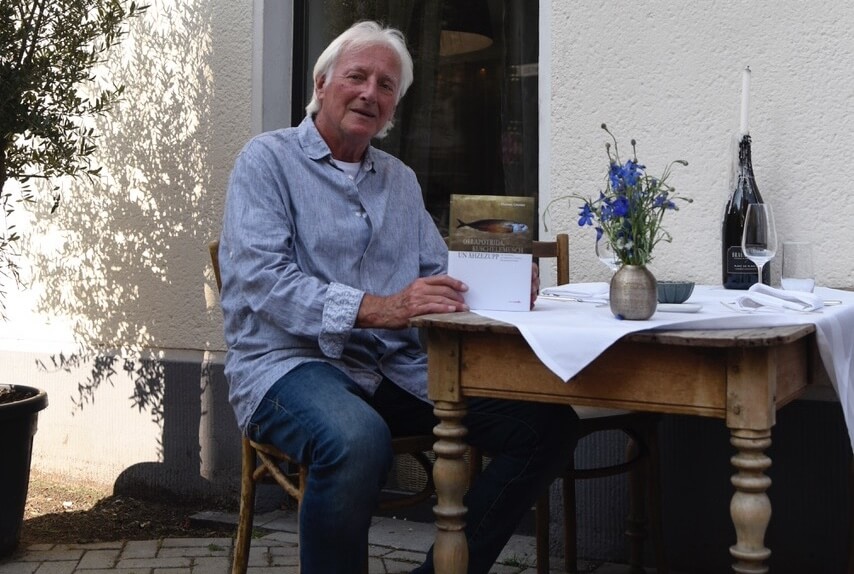

Buchvorstelung mit kulinarischem Highlight in der Brasserie Capricorn i Aries (Foto: Markus Baron)

Buchvorstelung mit kulinarischem Highlight in der Brasserie Capricorn i Aries (Foto: Markus Baron) Verdorbener Topf

Zurück zur

Ollapotrida: Die Nationalspeise des spanischen Volkes kommt bereits in Cervantes‘ Roman

Don Quichote vor und meint wörtlich übersetzt „verdorbener Topf“, erklärt Coenen. Für einen kölnischen Flussfisch-Eintopf nimmt man allerhand Flussfische, reinigt und entgrätet sie, schneidet sie in Stücke und lässt sie in einer Brühe aus mit Pilzen, Zwiebeln, Tomaten und weiterem Gemüse, Kräutern und Gewürzen, Wein, Wasser und einem Stück frischer Butter weichkochen.

Dieses und viele weitere Rezepte hat der in der Südstadt lebende Hobbykoch in seinem Buch zusammengetragen. Ein reines Kochbuch oder eine Rezepte-Sammlung ist dies aber nicht, vielmehr eine kulinarische Reise durch mehrere Jahrhunderte der kölnischen Küche sowie der gehobenen Esskultur. Thomas Coenen erzählt in der Brasserie in der Alteburger Straße außerdem Anekdoten rund um einzelne Zutaten, die in früheren Zeiten verfügbaren Nahrungsmittel sowie die wechselhafte Geschichte der Stadt Köln und dessen Auswirkungen auf Kultur und Kulinarik.

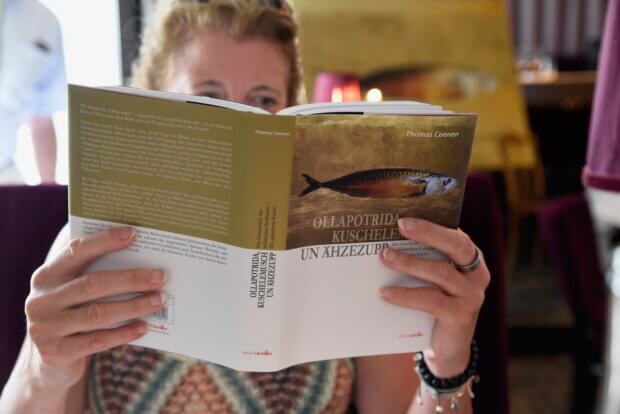

Erst schmökern, dann nachkochen (Foto: Markus Baron)

Erst schmökern, dann nachkochen (Foto: Markus Baron) „Wussten Sie, das Enten ernährungstechnisch zu den Fischen zählten?“

Im katholischen Köln oder der

hellijen Stadt am Rhing verlangte die Fastenpraxis im 17. und 18. Jahrhundert die Enthaltung von Fleischspeisen an 182 Tagen im Jahr. Diese sogenannten Abstinenztage waren alle Freitage und Samstage sowie vier weitere kirchliche Gedenktage. Hinzu kamen die Fastenzeit vor Ostern, Pfingsten und Weihnachten sowie wiederum vier klerikale Feiertage und die Apostelfeste. Kein Wunder also, dass die Kölner in der langen Fastenzeit, die fast ein halbes Jahr andauerte, erfinderisch wurden. Da die strenge Fastentradition den Verzehr von Fleisch verbat, zählte man zumindest die Enten kurzerhand zu den Fischen. Schließlich lebten die Wildvögel auch im Wasser …

Ohne Kräuter und Gewürze geht es auch in der kölschen Köch nicht

Die rund 20 aufmerksamen Gäste im Capricorn (i) Aries erfahren, dass der Ingwer Mitte des 15. Jahrhunderts das gefragteste Gewürz in Köln gewesen ist und die Muskatnuss lange Zeit das absolute Lieblingsgewürz der Kölner war. Als kölscher „Pefferlecker-Stadtführer“ weiß Coenen, dass zu einem schmackhaften Speiseerlebnis mehr gehört, als nur das berühmte Salz in der Suppe. Und der Pfeffer war als König der Gewürze seit dem Hochmittelalter in Köln sehr geschätzt. Nicht nur, dass der Preis für Pfeffer sehr hoch war, mit Säckchen Pfeffer wurde auch der Pachtzins für Höfe gezahlt. Darüber hinaus galt Pfeffer neben anderen Gewürzen als Abwehrmittel gegen die Pest.

(Anmerkung: Ein

Pefferlecker war übrigens ein Spottwort für

Ärm Lück (arme Kölner), die kaum etwas zu Essen hatten und daher sogar am Pfeffer leckten.)

Nun kommt die Südstadt-Variante der Ollapotrida auf den Tisch: eine Portion Fischsuppe mit Weißbrot serviert und mit rotem Kaviar garniert – köstlich!

Südstadt Ollapotrida (Foto: Markus Baron)

Südstadt Ollapotrida (Foto: Markus Baron) Blick über den Tellerrand

Die Leidenschaft für seine kölsche Heimatstadt und deren kulinarische Historie hat Thomas Coenen in seiner neuen, fast 400 Seiten starken Publikation vereint. Mit einem neugierigen und aufgeschlossenen Blick über den Tellerrand, wie ihn auch die früher lebenden Menschen in der Handelsmetropole am Rhein mitbrachten, hat der Autor Rezepte recherchiert, Zutaten probiert und viele Leckereien entdeckt, gekostet und nachgekocht.

„Joden Appetit!“ schreibt er als Widmung ins Buch. Natürlich fehlt darin die

Ähzezupp (Erbsensuppe), ein Klassiker in der kölnischen Küche ebenso wenig, wie

Kuschelemusch (sinngemäß ein Wort für Durcheinander): Ein traditionelles und bodenständiges Gericht aus übriggebliebenem Fisch oder Fleisch mit

Ädäppel (Kartoffeln) oder den Resten des Sonntagsessens.

Ollapotrida, Kuschelemusch un Ähzezupp lautet der Titel des Buches, das mit Liebe zu gutem Essen und zur kölnischen Esskultur entstanden und im Verlag stückkölle e.K. mit Sitz am Ubierring erschienen ist.

Der Kölner Jan Konietzko lieferte das Covermotiv. Das Bild einer Makrele auf Blattgold des in Bayenthal lebenden Künstlers hatte Coenen bei einer Ausstellung in einer Galerie in der Mainzer Straße entdeckt und erworben. Konietzko hatte schon einige Buchcover entworfen und war sofort bereit, das äußere Erscheinungsbild dieses Bandes zu gestalten. Das Ergebnis ist innen genauso beeindruckend: Kulinarisch, historisch und rundherum typisch kölsch…

Der Beitrag

„Eine Portion Ollapotrida, bitte“ – Eine Reise durch die kölnische Esskultur erschien zuerst auf

Meine Südstadt.