Von der Entdeckung der Möglichkeiten dezentraler Netzwerke und einer leidenschaftlichen Zuneigung.

Von der Entdeckung der Möglichkeiten dezentraler Netzwerke und einer leidenschaftlichen Zuneigung.

(Dieser Artikel erschien am 29.09.2022 auf

https://gnulinux.ch/serie-fediverse-dienste-hubzilla)Die sogenannten „sozialen“ Netzwerke haben mich eigentlich bis 2016 nicht interessiert. Seit Jahrzehnten hatte ich mit dem Content Managment System Joomla und der Joomla Extension Community Builder

https://extensions.joomla.org/extension/community-builder/

https://extensions.joomla.org/extension/community-builder/ alles, was ich für meine Freundschaftsnetzwerke brauchte, und mit den Einblicken, die man so im Backend zum Nutzerverhalten erhält, war mein Appetit auf Facebook, Twitter & Co gleich Null. Nach der Trump-Wahl kam ich aber doch ins Nachdenken und begriff, dass hier etwas entstanden war, was unsere Gesellschaft immer mehr prägt und vielleicht doch auch meiner Aufmerksamkeit bedarf. Als dann auch noch das Bürgerzentrum, in dem ich mich engagierte, meinte, es müsste nun auch mehr auf Facebook und nebenan.de aktiv werden, war für mich der Zeitpunkt gekommen, nach Alternativen Ausschau zu halten. Wie könnte man sich digital websiteübergreifend vernetzen – ohne diese bedenklichen kommerziellen Plattformen? Meine Suche führte mich zum IndiWeb

https://indieweb.org/

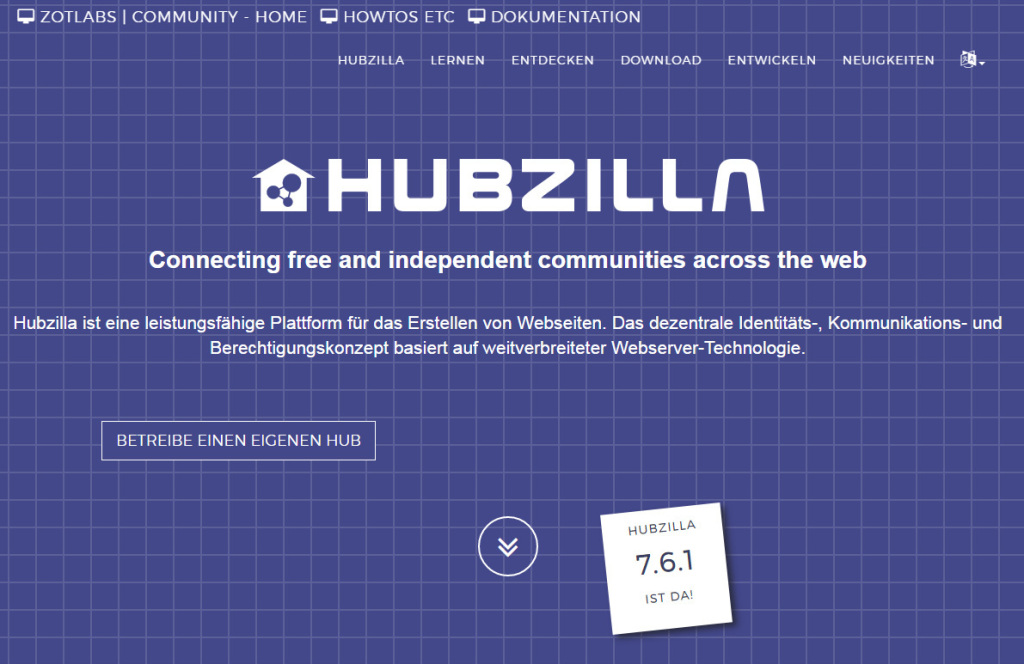

https://indieweb.org/ und zu den freien dezentralen Netzwerken Diaspora, GNUSocial, Misskey, Friendica, Sozialhome, Mastodon, Pleroma und schließlich zu Hubzilla. Die Website von Hubzilla

https://hubzilla.org

https://hubzilla.org hatte mich erst mal abgeschreckt – das schlichte und ein wenig langweilige Design machte mich nicht neugierig, und mit dem, was auf der Webseite an Informationen zu finden war, konnte ich erst mal nichts anfangen. Also testete ich Hubzilla als letztes.

Nach der Registrierung, dem Anlegen eines Accounts und eines Channels verstand ich erst mal nichts mehr. Andrew Manning, der Admin von start.hubzilla.org (den Server gibt es nicht mehr), gab mir ein paar Tipps – so z.B. wie man im Support-Forum

https://zotadel.net/channel/support nachfragen konnte – und auf diese Weisse versuchte ich die angebotenen Funktionen gleich wie bei den andern Netzwerken, die ich schon ausgiebig getestet hatte, zu ergründen.

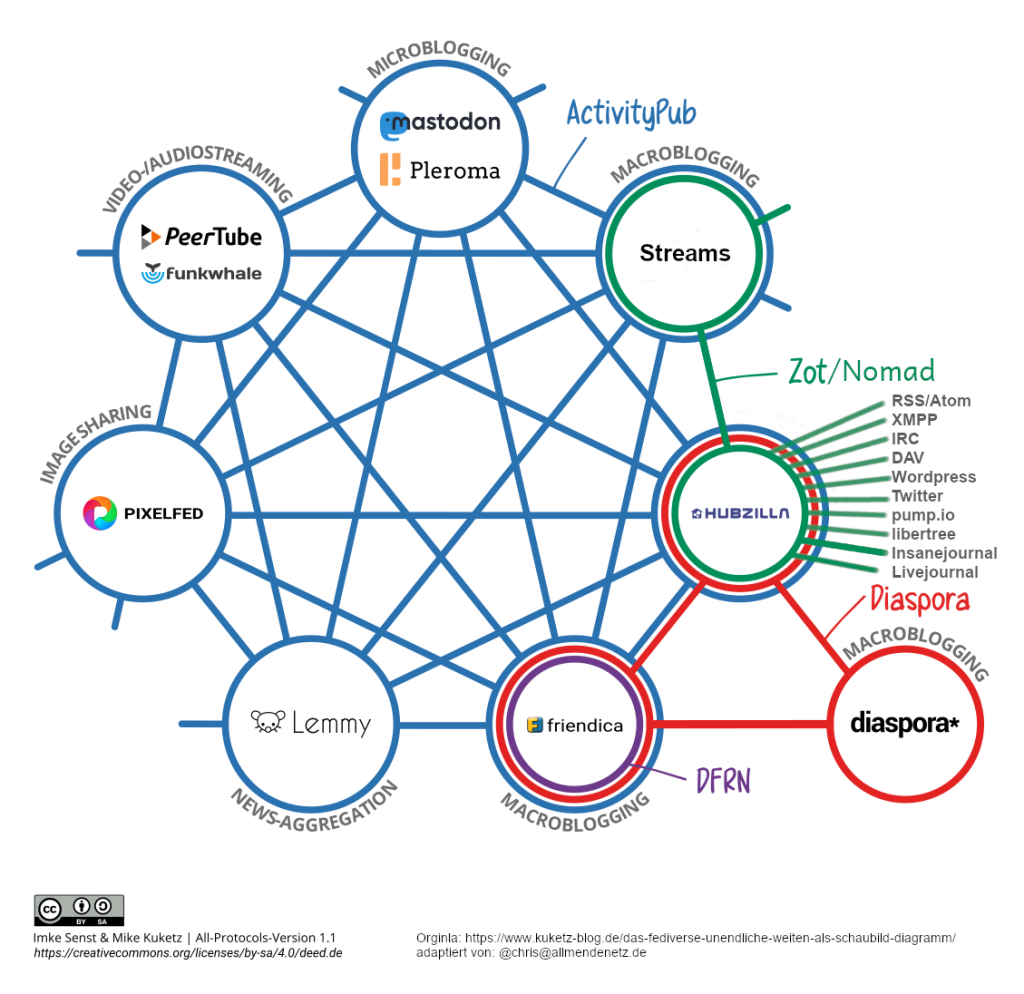

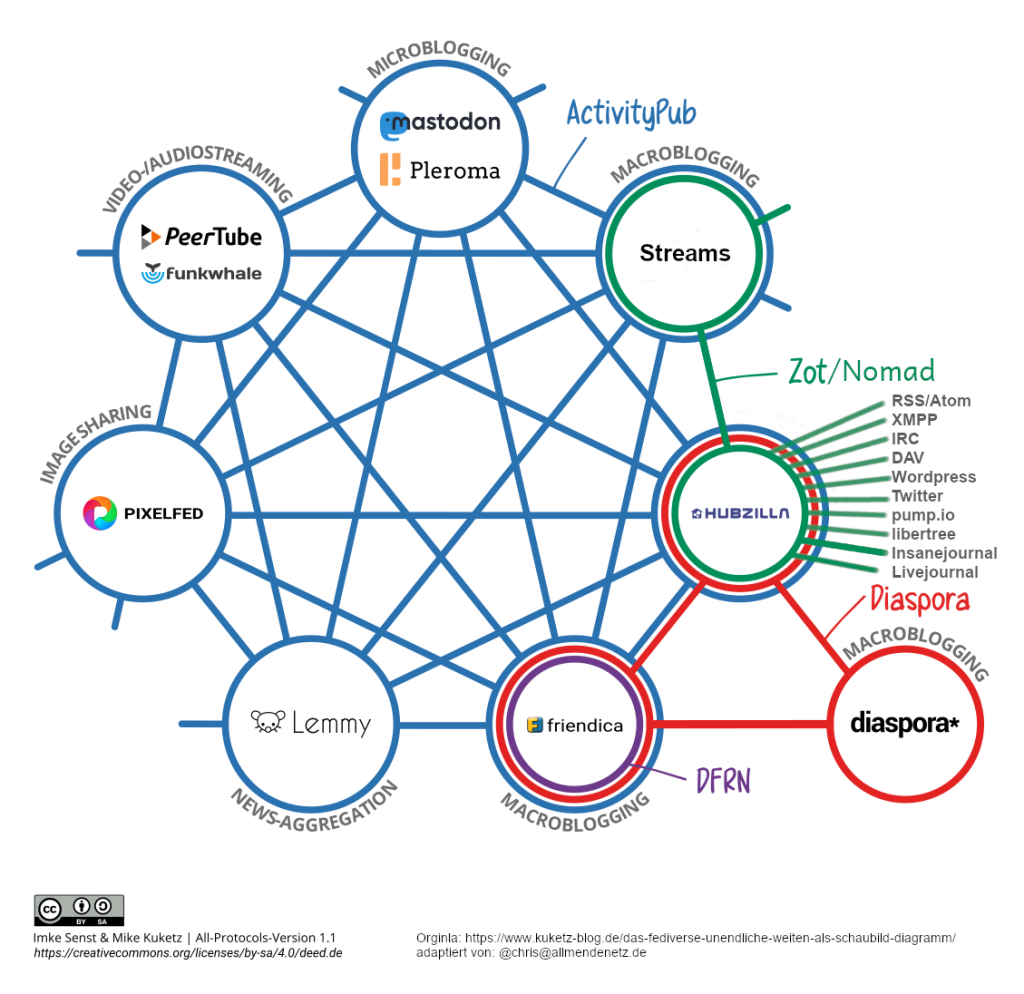

Die Sonderstellung von Hubzilla, Friendica und Sozialhome im damals gerade entstehenden Fediverse verstand ich gleich, denn nur mit diesen Anwendungen war eine Kommunikation mit Diaspora UND Mastodon bzw. GNU Social möglich… Außerdem gab und gibt es bei Hubzilla Brücken zu RSS/Atom, XMPP, IRC, Wordpress und zu den Netzwerken Twitter, pump.io. libertree, Insanejournal, Livejournal. Diese offene und vielseitige Kontaktfähigkeit war das, wonach ich suchte.

Dann erfuhr ich, dass angeblich Friendica und Hubzilla im Gegensatz zu anderen Netzwerk-Plattformen auch einfach auf einem Sharedhost-Webserver zu installieren wären, weil sie ähnlichen wie Joomla oder Wordpress reine PHP-Anwendungen sind.

Mit Servern kannte ich mich nicht so aus, aber Daten auf einen Webspace Hochladen, eine Datenbank Anlegen und dann ein Installationsscript über den Webbrowser Starten, das hatte ich schon öfter gemacht. So kam ich nach dem ersten Testen also wirklich auch ganz schnell zu einer eigenen Friendica- und Hubzilla-Installation und konnte als Admin hinter die Kulissen schauen. Das fühlte sich schon mal sehr gut an.

Bald war klar, Hubzilla hatte und hat gegenüber Friendica einige Dinge, die mich mehr interessierten, und so vernachlässigte ich die nette Friendica-Gemeinde und meine Friendica-Instanz immer mehr und probierte Hubzilla weiter ergiebig aus.

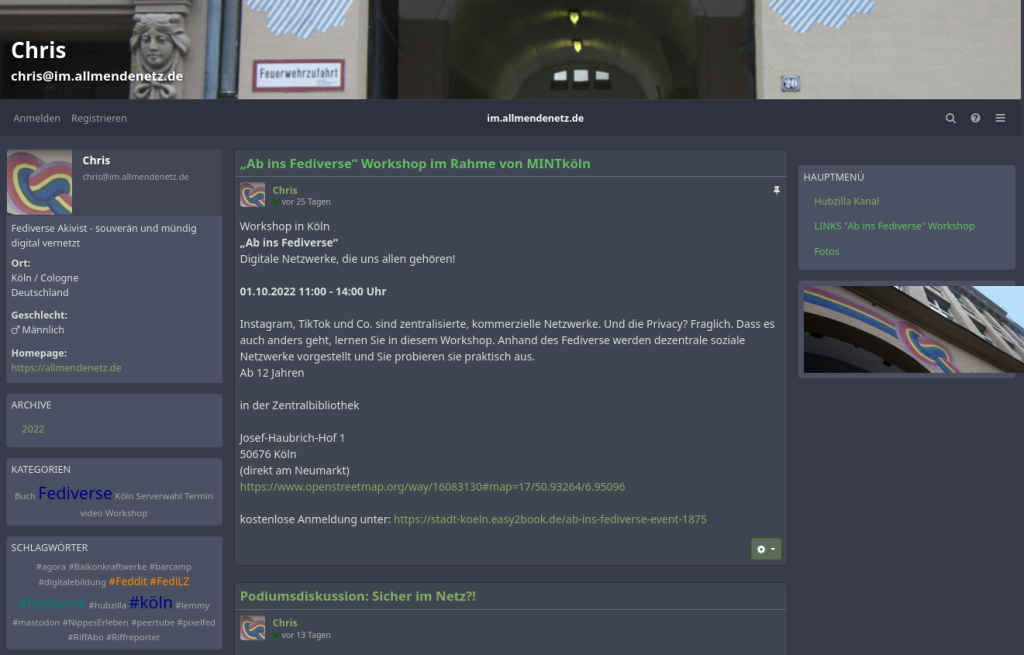

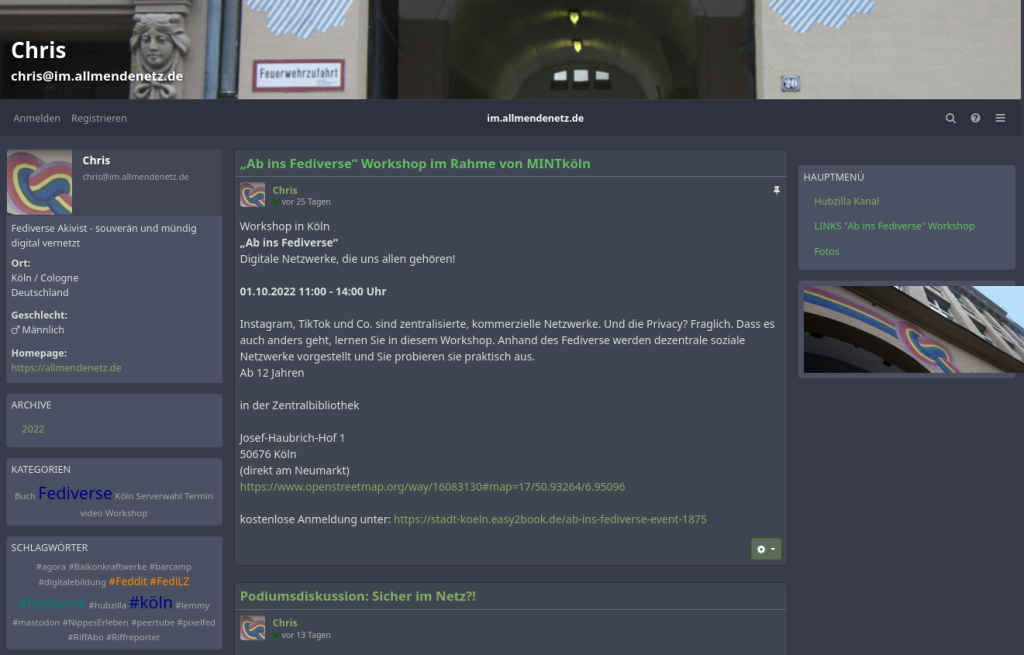

Die Channel HOME Oberfläche

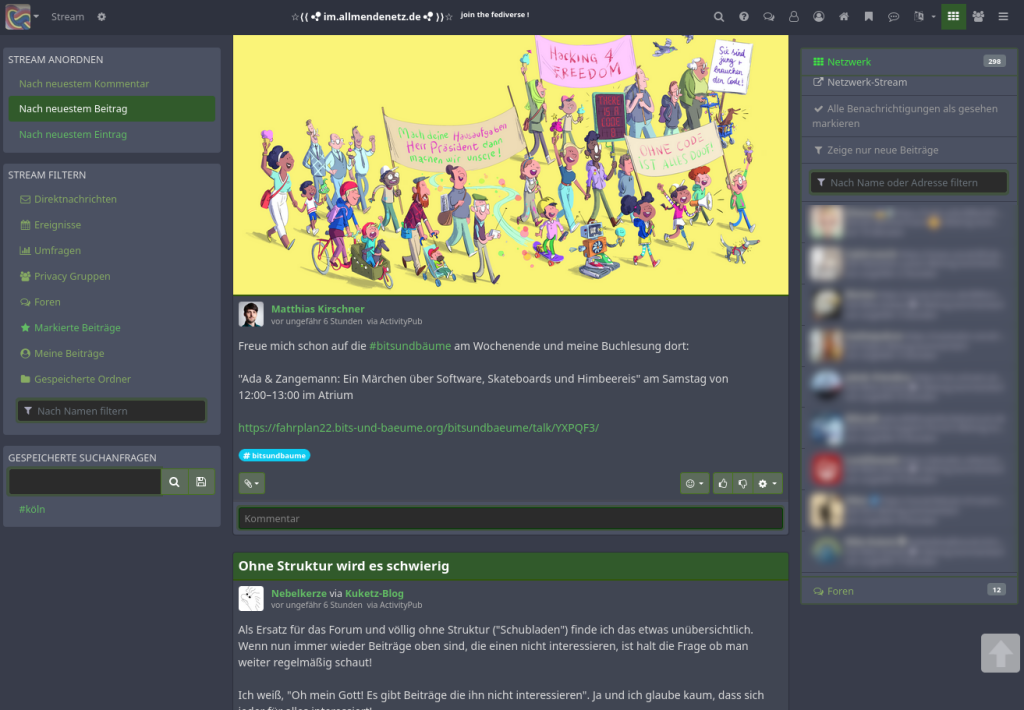

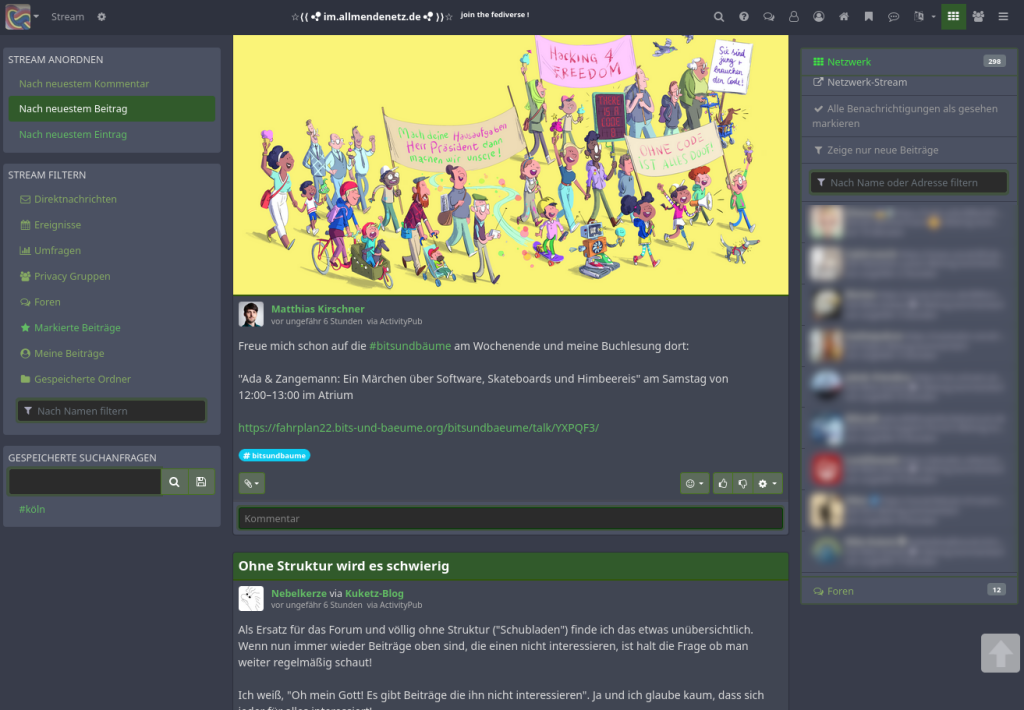

und die interne Channel STREAM Oberfläche

Neben der föderierten Blog-Funktion ohne Zeichenanzahllimit und der Darstellung von Unterhaltung in einem übersichtlichen Thread sowie Umfragetool und einem Channel Event-Kalender gab und gibt es bei Hubzilla die Option, auch nicht föderierte Inhalte zu erzeugen. Man kann Wikis und komplexe Webseiten erstellen , es gibt die „Zettelkasten“-App und noch eine extra App für Blog-Artikel. Es gibt eine Cloud mit WebDav-Schnittstelle und noch beliebig viele extra Kalender und Adressbücher, die über CalDav bzw. CardDAV mit anderen Geräten wie z.b. einem Smartphone synchronisiert werden können. Es gibt lokale Chat-Räume und noch einiges mehr. Die Inhalte alle dieser Apps werden, wie schon gesagt anders als beim föderierten Macroblog, nicht auf andere Server verteilt, sondern nur bei Bedarf mit einem Link im Macroblog öffentlich oder mit den Kontakten im Netzwerk geteilt.

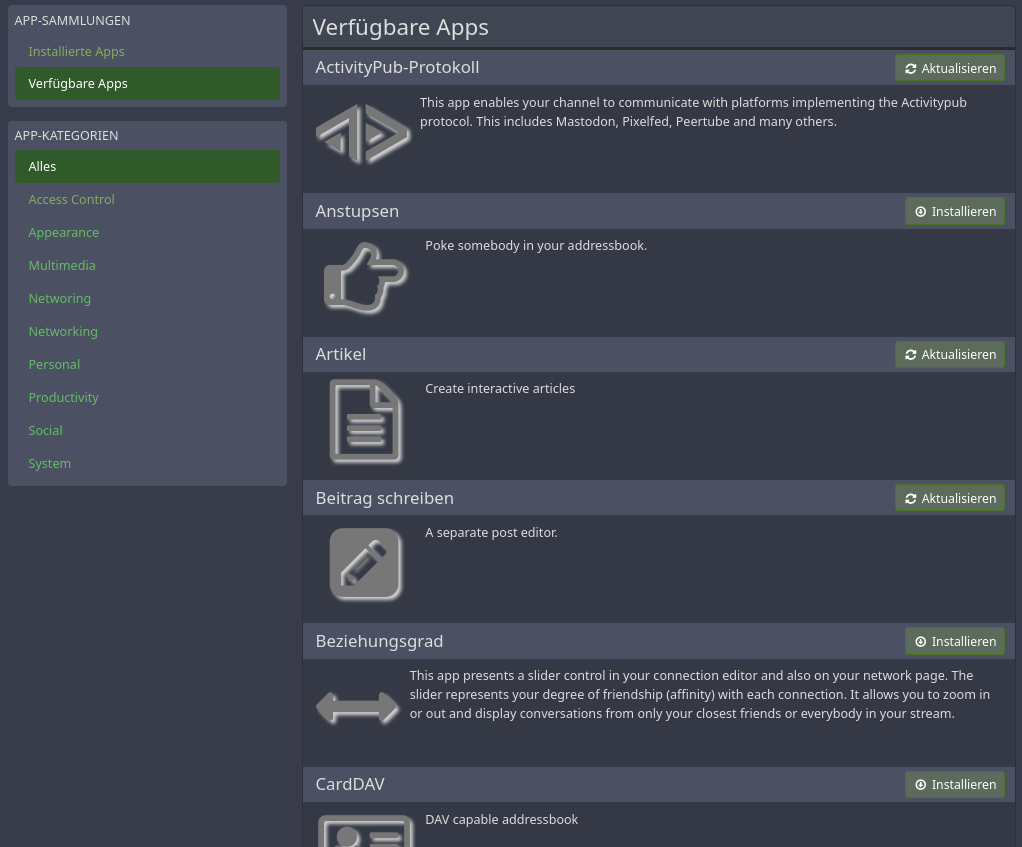

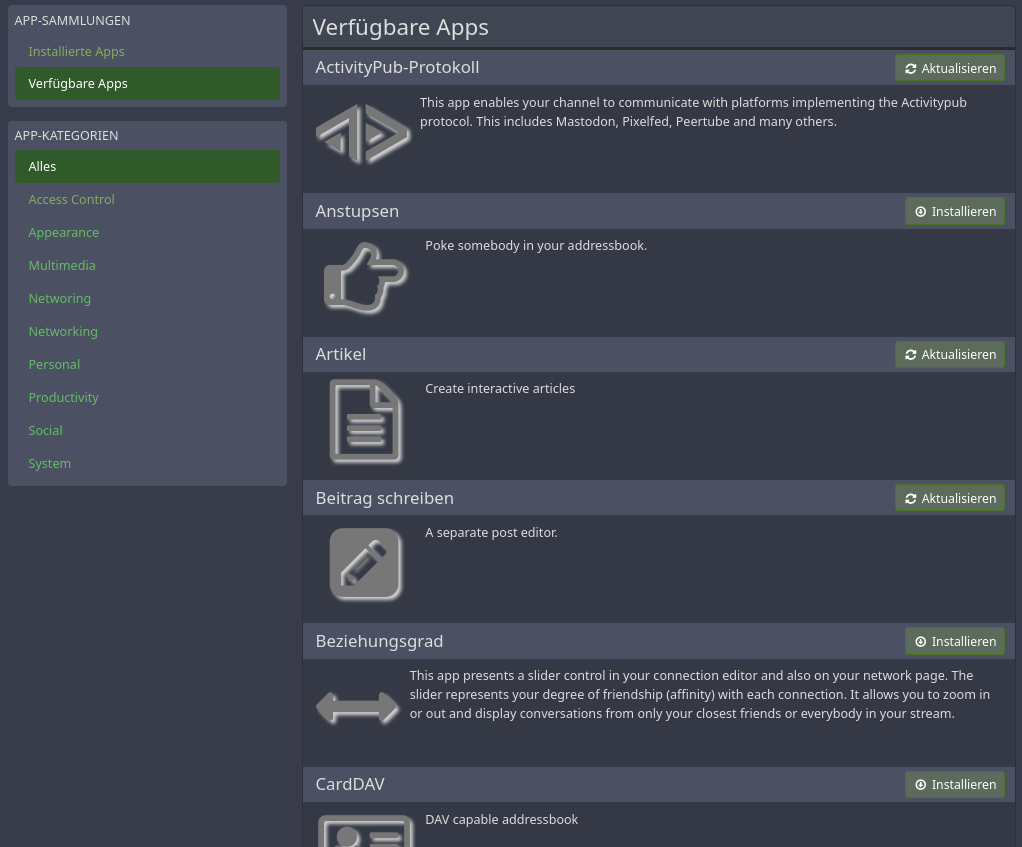

Alle Apps lassen sich durch ein Addon-System aktivieren bzw. deaktivieren. Kommunikation zu ActivityPup- bzw. damals vor allen Dingen OStatus-Kanälen funktioniert so auch erst nach dem Aktivieren des entsprechenden Addons.

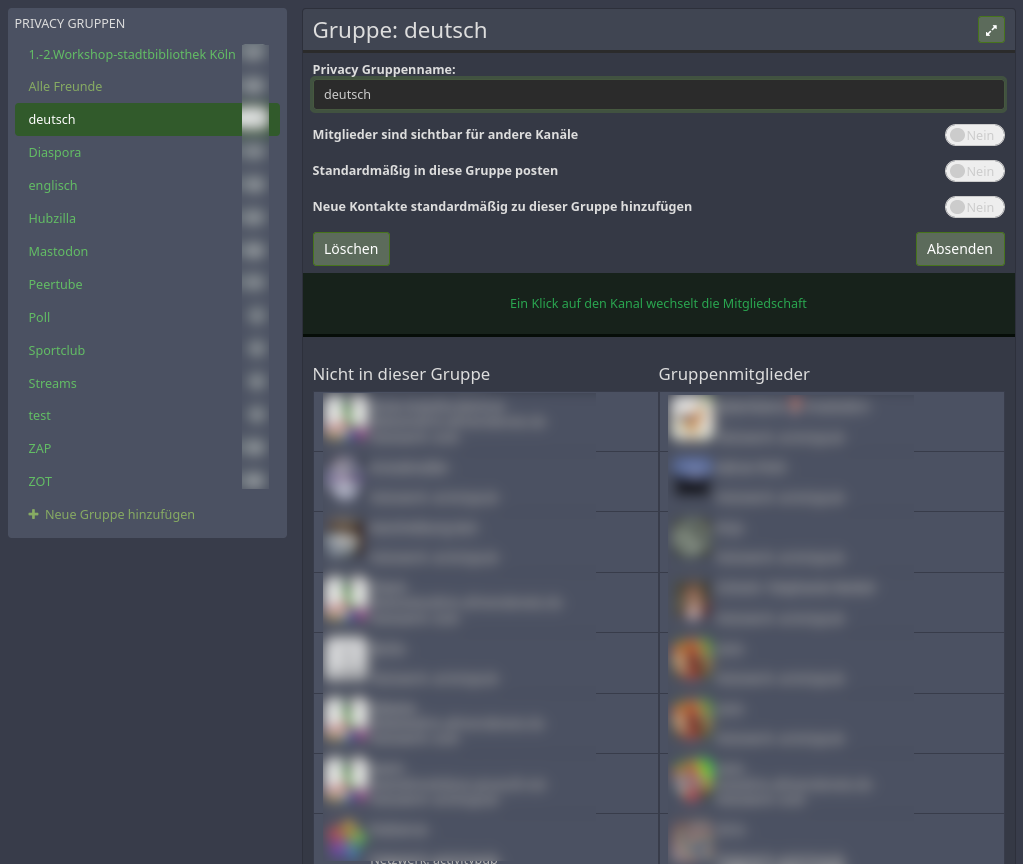

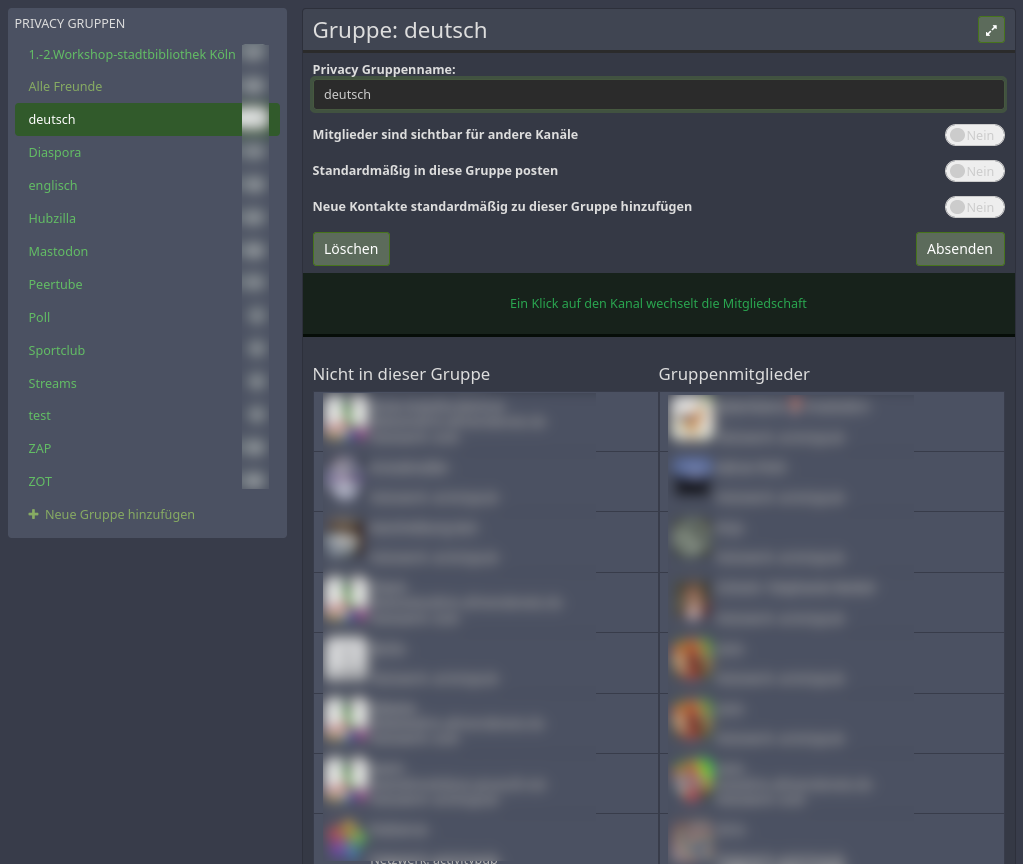

Wie bei Friendica ist Kommunikation in Gruppen und auch in Foren möglich. Gruppen kann man beliebig aus seinen Kontakten zusammenstellen und so vordefinieren...

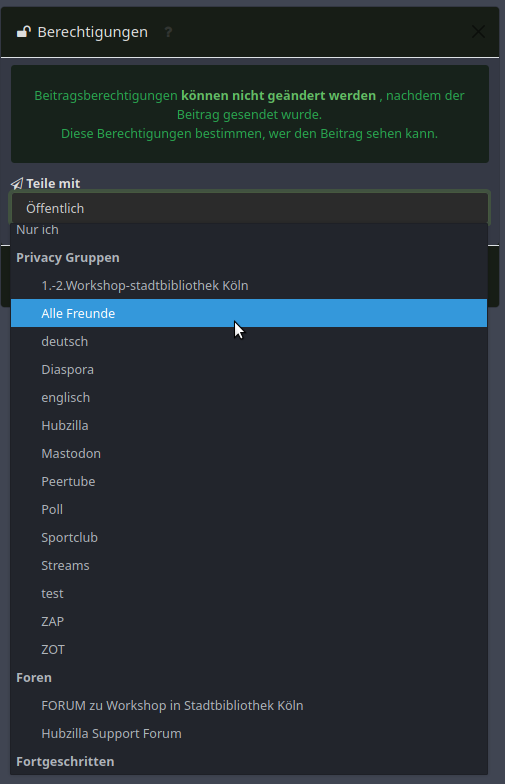

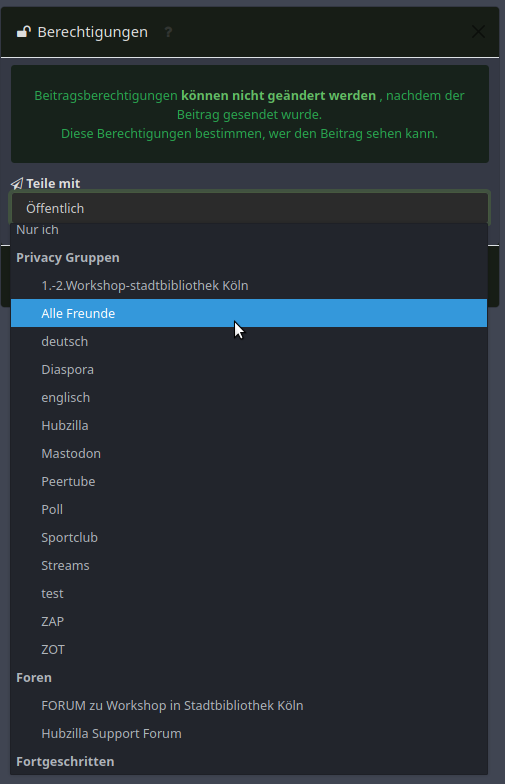

... und dann Inhalte gezielt nur für diese veröffentlichen bzw. zugänglich machen

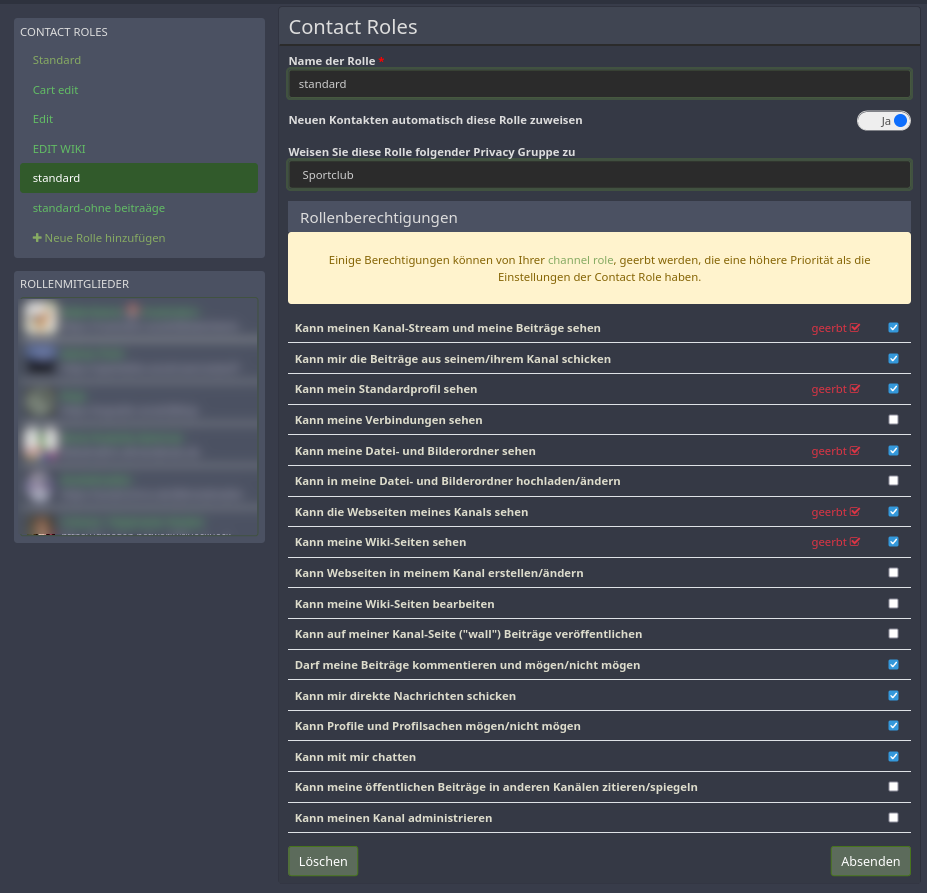

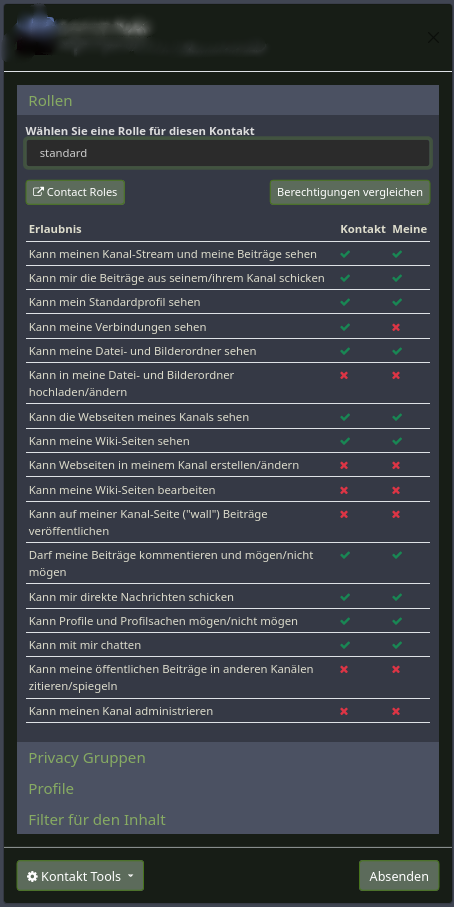

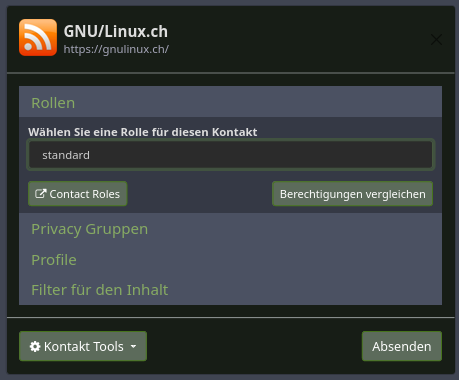

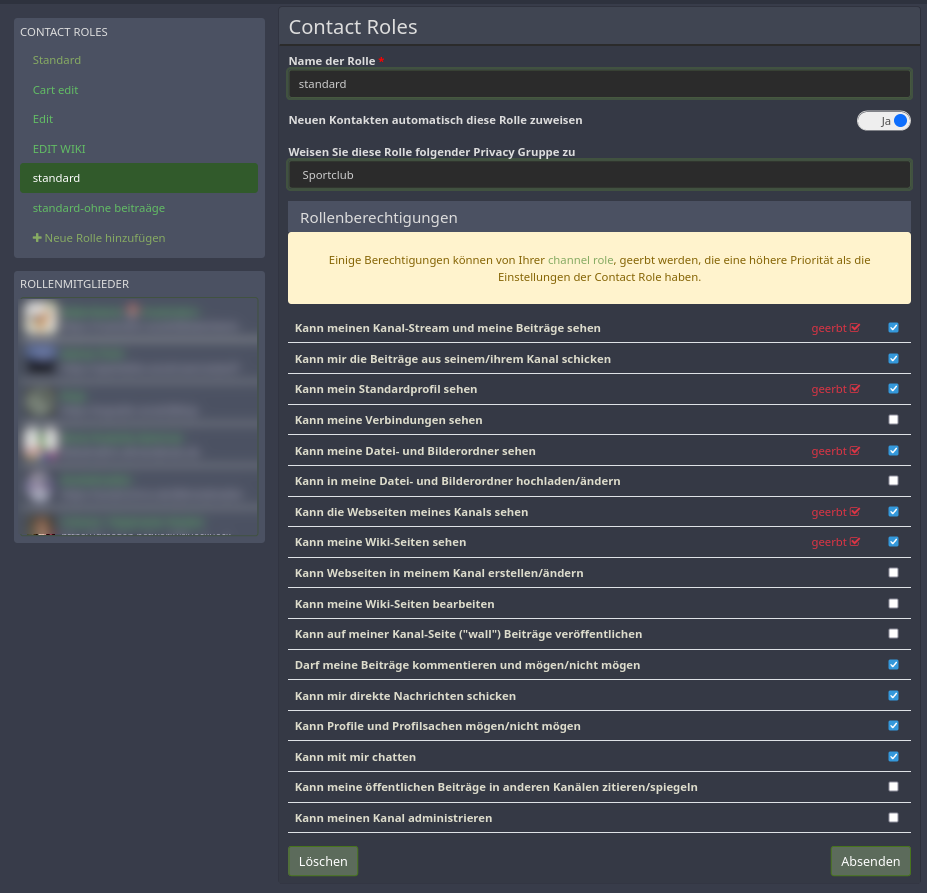

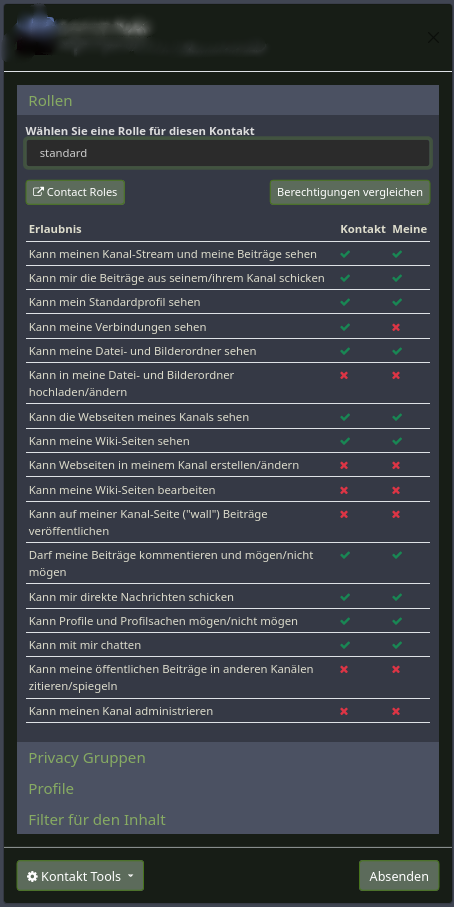

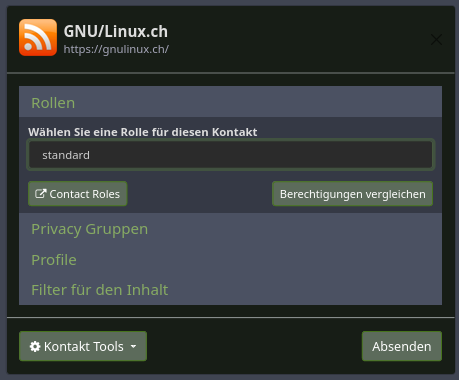

Was Hubzilla von Friendica aber gravierend unterscheidet, ist, dass man bei Hubzilla nicht nur durch die Gruppen ein Zugangs-, sondern auch ein extra Berechtigungssystem hat. Damit teilt man jedem erstellten Kontakt zusätzlich ein Set von Berechtigungen zu, das festlegt, was dieser mit dem ihm zugänglich gemachten Content (also Posts, Files in der Cloud, Events, Wikis usw.) überhaupt anfangen darf.

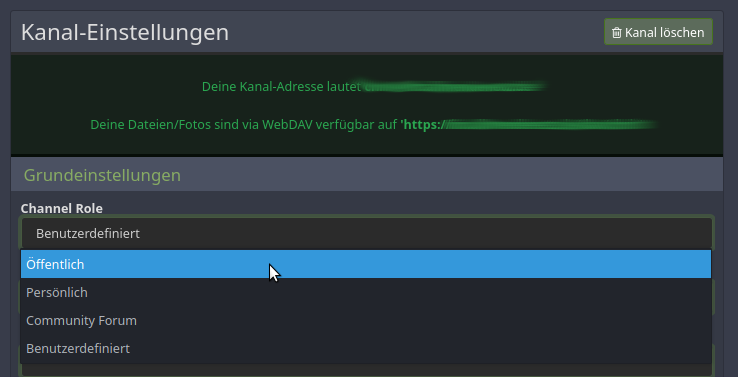

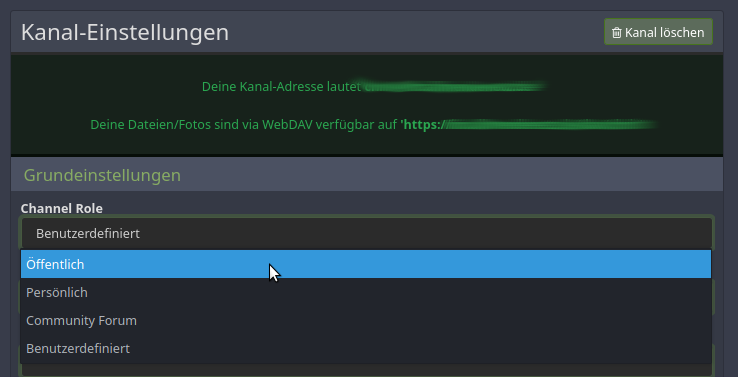

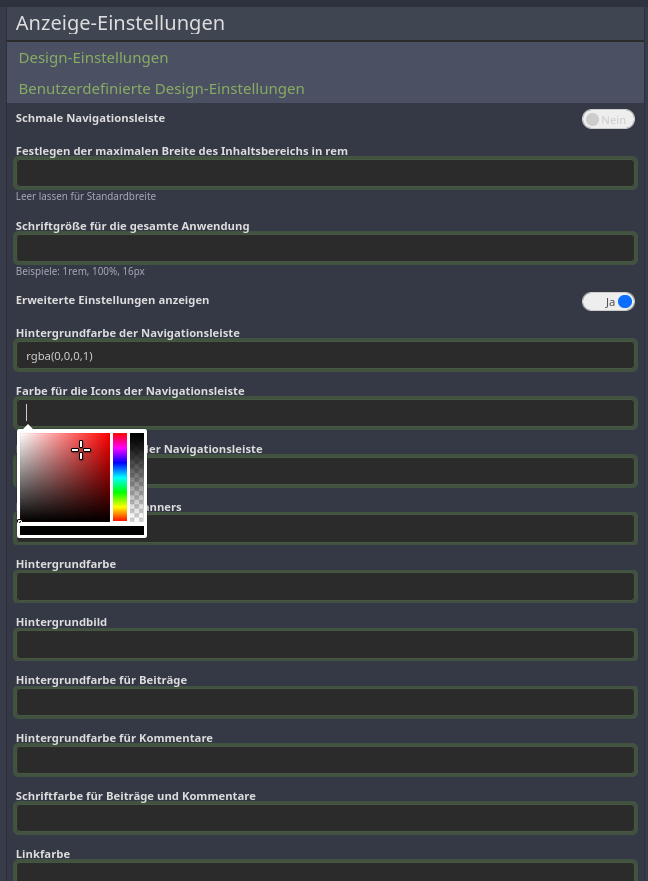

Wie geht das genau? Hubzilla kennt 18 verschiedene solcher Berechtigungen, die in den vordefinierten Sets „öffentlich“, „persönlich“ oder „Community Forum“ als Grundeinstellungen mit der sogenannte „Channel Role“ für den eigenen Channel vorgewählt werden und die Grundeinstellung festlegen, was Kontakten erlaubt ist bzw. der eigene Channel zulässt. Für erfahrene Hubzilla-Channelbetreiber gibt es auch einen „Benutzerdefiniert“-Mode, in dem diese Grundeinstellungen noch ausdifferenzierter definiert werden können.

Auf Basis der ausgewählten Grundeinstellung in der „Channel Role“ werden dann noch „Contact Roles“ weiter definiert, worüber jedem Kontakt individuell Berechtigungen zugewiesen werden können. Wobei die Rechte, die sich aus der „Channel Role“ ergeben, eingehalten werden müssen und "vererbt" werden. Uff….

Dies in Gänze und im Zusammenhang mit einem Dezentralen Netzwerk zu verstehen und richtig zu bedienen bedarf einer Weile, und mir ging es so, wie wohl den meisten, die Hubzilla ausprobieren: Weil das Konzept ungewohnt und komplex ist, fehlte erst mal der Durchblick. Wenn man aber dran bleibt und Dinge begreift, die Bedienungen und die Buttons findet, kann man nur noch begeistert sein über das, was so möglich wird: Privacy im dezentralen Netzwerk. Entgegen der verbreiteten Kultur, alles öffentlich zu posten, gibt dir Hubzilla starke Werkzeuge an die Hand, um auch anders – eben privater - zu agieren.

Im Detail ist es z.B. so, dass selbst, wenn man sich entschließt, öffentlich zu posten, man kontrollieren kann, wer im Fediverse oder welcher Follower auf die Posts überhaupt antworten darf. Im Gegensatz zu anderen Fediverse-Anwendungen braucht ein x-beliebiger Fediverse-Account bei Hubzilla eine Berechtigung, um auf öffentliche Post eines Hubzilla-Channels zu antworten. Posts von Fremden oder Followern, denen man eben aus diversen Gründen kein Kommentar-Recht erteilen möchte, können von vorneweg unterbunden werden. Solche Einstellmöglichkeiten können so auch vor Spam schützen, den es zwar im Fediverse so noch nicht wirklich gibt, aber mit dem gerechnet werden muss, wenn das Fediverse weiter wächst. Auch für Minderjährige, die sich vor anzüglichen Posts von Accounts mit vielleicht nicht so guten Absichten schützen wollen, bietet Hubzilla so einen effektiven Schutz. Posts und Replies von Fremden können einfach unterbunden werden.

Es ist sogar bei Hubzilla möglich, dass man bestimmten Followern das Recht entziehen kann, die eigenen öffentliche Beiträge in deren Timeline anzeigen zu lassen, ohne ihn komplett zu blocken. Im Berechtigungstool deaktiviert man einfach für diesen Kontakt die Option „Kann meinen Kanal-Stream und meine Beiträge sehen“.

Mit einem Haken bei „Kann meinen Kanal administrieren“ billigt man hingegen einem Kontakt das Recht zu, den eigenen Kanal aus der Ferne fast komplett zu administrieren, was man freilich nur sehr vertrauten Kontakten erlauben würde.

Follower ist also nicht gleich Follower. Kontaktbeziehungen können bei Hubzilla durch die zugewiesene „Contact Role“ und den damit verbundenen Berechtigungen viel genauer definiert werden. Selbstverständlich können gewährte Berechtigungen bei einer Kontaktbeziehung auch differieren, so kann es sein dass man z.B. von einem Kontakt weniger Rechte zugebilligt bekommt als man selber dem Kontakt gewährt.

Das waren Funktionen, die mich vom Gesamtkonzept überzeugten und die ich bei keinem anderem dezentralen Netzwerk fand. Doch dann kam der Oberhammer, als ich begriff, dass ein Hubzilla-Server zuallererst noch etwas ganz anderes darstellt, nämlich einen Identitäts-Server.

Mit dem Aktivieren des OpenID-Addons kann Hubzilla ähnlich wie Fiendica als OpenID-Server fungieren und so Logins bei noch ganz anderen Systemen ermöglichen, die diesen Standard unterstützen... gut - aber bei Hubzilla geht es noch viel weiter: Der leidenschaftliche Musiker und Fulltime-Webentwickler Mike Macgirvin (

https://unfediverse.com/channel/mike und

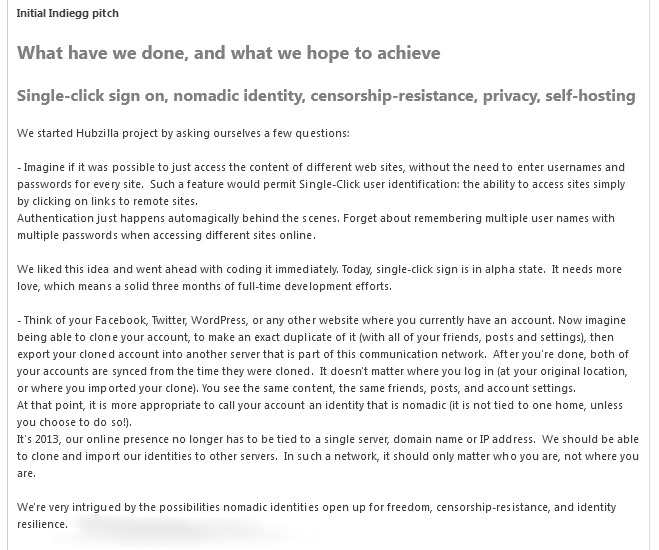

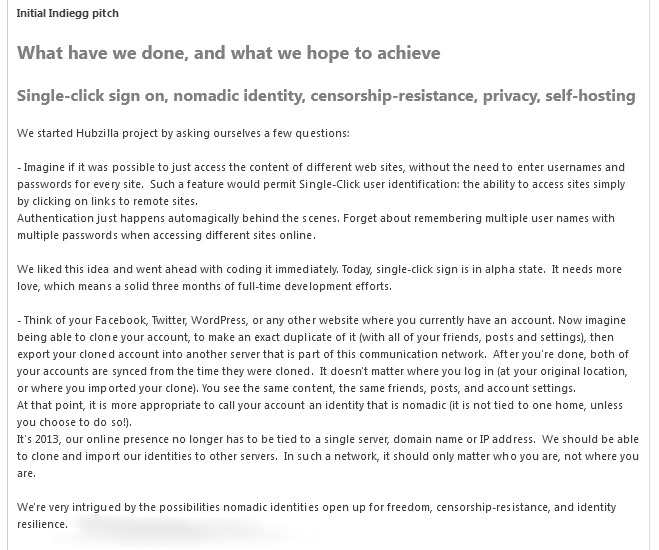

https://macgirvin.com/channel/mike ) , der neben Evan Prodromou zu den Urvätern des Fedivers gehört (Er ist seit einer Zeit mit der Entwicklung von dezentralen Netzwerken aktiv, als das Fediverse noch gar nicht so hieß), startete, nachdem er 2010 schon Friendica erfunden und entwickelt hatte, 2012 das Projekt Friendica Red, aus dem sich RedMatrix und schließlich Hubzilla entwickeln sollten. Wie aus der Projektbeschreibung hervorging, war das Ziel, Identitäten eines dezentralen Netzwerkes unabhängig von einem bestimmten Server agieren zu lassen:

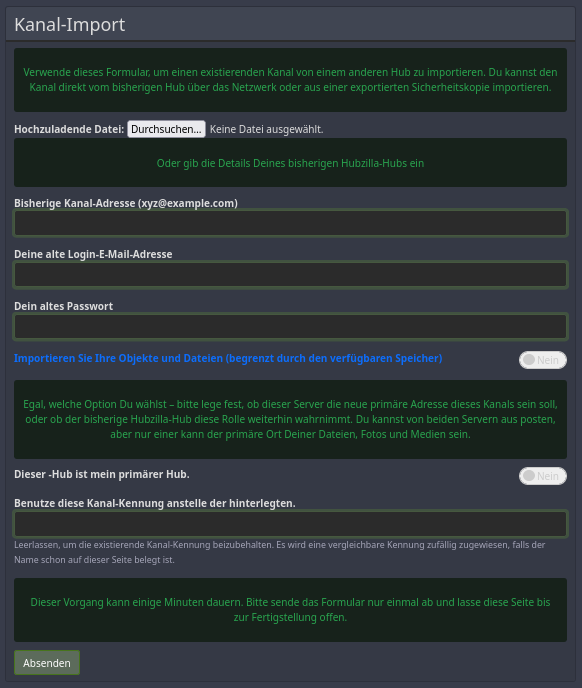

Das, was da 2013 angekündigt wurde und ab Dezember 2015 dann mit dem ersten offiziellen Hubzilla-Release unter den Funktionsnamen "Open Web Auth" und „Normadic Identity“ Wirklichkeit wurde, lässt mich immer noch begeistert staunen und ist für ein dezentrales Netzwerk einfach nur ein Traum. Man kann also über "Open Web Auth" mit einem selbst-gehosteten Server nicht nur ein single sign on ermöglichen, sondern mit dem login wird der Channel auch mit den ihm verbundenen bzw. gewährten Rechte erkannt, so dass ohne extra Login das Zugreifen, Editieren oder Veröffentlichen von Content in einem auf einem anderen Server gehosteten Channel möglich ist. So lassen sich z.B. auch die Wikis in Kombination mit den für einen Kontakt gewährten Rechten durch die "Contact Role" ohne weiteres Login gemeinsam bearbeiten oder sogenannte Wallposts direkt in die föderierte Timeline des anderen Channels tätigen. Und wenn man nun schließlich aus irgendeinem Grund den Server für seinen Channel wechseln möchte, ist ein Umzug per „Normadic Identity“ von einem Server auf einen anderen Server mit allen Kontakten, Posts und sonstigen Konten möglich!!! Die Identität im Netzwerk bleibt dabei zu 100% erhalten! Flash - Whooo – einfach nur großartig! Game-Changing Functionality.

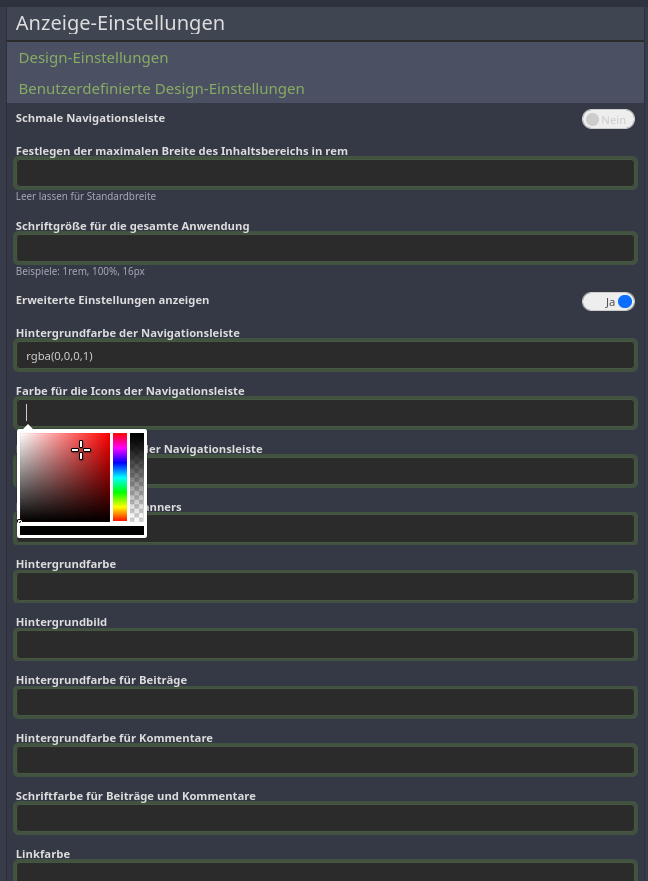

Liegt es an der mangelnden schicken Verpackung von Hubzilla, dass viele diese Funktionen nicht entdecken, ausprobieren und schätzen lernen? „Mangelnde schicke Verpackung?“ Da kann man selber was dran tun! Mit Widgets, Templates und CSS-Style-Sheets lässt sich das Aussehen eines Channels leicht verändern. Aber auch solche Funktionen führen dazu, dass mancher sich vom Funktionsumfang überfordert fühlt. Auch ich habe anfangs immer wieder nach Vereinfachungen gefragt. Und überhaupt: Warum kann das alles hier nicht gleich so aussehen wie bei Mastodon?

Über die Jahre habe ich verstanden, dass man nicht Äpfel mit Birnen verwechseln sollte, und die Prioritäten der wenigen Hubzilla-Entwickler eben anders gelagert sind. So gibt es auch keinen Referenzserver wie mastodon.social oder pixelfed.social, der von den Hubzilla-Entwicklern als Flaggschiff unterhalten wird. Gemäß der Philosophie des Projektes sollen der Einzelne und die Communtiy anfangen, sich selber zu organisieren. Es gehört zum Konzept, dass man Interessierten möglichst einfach die Einrichtung eines eigenen Servers ermöglicht, und dann ist es eben nur konsequent, wenn man das als Entwickler auch quasi einfordert.

Auch bei einem Fedi-Server ist man ja letztendlich nur als Admin wirklich Herr über seine Daten. Bei vielen neuen Projekten, die heute gerne in Ruby, Rust & Co geschrieben werden, können die Entwickler nicht so eine einfache Webinstallation wie bei PHP-Anwendungen anbieten. Wenn das Fediverse dezentral weiter wachsen soll und auch technisch nicht so affine Personen zum Selberhosten befähigt werden sollen, ist eine möglichst einfache Webinstallation aber ein sehr wichtiger Baustein. Wie oben schon berichtet, macht es dir Hubzilla in dieser Hinsicht sehr einfach. Die Vision der Entwickler ist, dass die Installation und Administration eines eigenen Fedi-Servers ähnlich leicht sein soll wie die eines eigenen Wordpress-Blogs.

entnommen aus

https://unfediverse.com/cloud/mike/media/2021-04-19%2010-02-24.mp4Mikes Anwendungen im Fediverse fußen auf einem von ihm immer weiter entwickelten Protokoll, das bei Friendica DFRN, bei Hubzilla ZOT und mittlerweile "Nomad" genannt wird. ZOT gibt es schon einige Jahre länger als ActivityPub, und einiges, das ZOT bzw. Nomad besonders auszeichnet, versteht das Protokoll AcitvityPub nicht und funktioniert nur zwischen Zot/Nomad-Channels reibungslos. Mikes Bestreben in den letzten Jahren war es, die wichtigsten speziellen ZOT-/Nomad-Funktionen in die immer größer werdende ActivityPub-Welt zu portieren. Mit dem Projekt „Streams“ scheint ihm das nun gelungen zu sein. Streams arbeitet mit der neusten Variante des Nomad-Protokolls und nativ mit ActivityPub im Hintergrund und ist so etwas wie eine jüngere kesse Schwerster von Hubzilla mit reduziertem Funktionsumfang, die primär Kompatibilität zu anderen ActivityPub-Anwendungen herstellt.

Hubzilla profitiert von Mikes Arbeit, indem Weiterentwicklungen des ZOT-/Nomad-Protokolls nach und nach in Hubzilla integriert werden, ohne dass dabei der Funktionsumfang von Hubzilla kleiner würde. Eine wunderbare Schach-App funktioniert allerdings seit einiger Zeit nicht mehr und sucht einen neuen Maintainer.

https://framagit.org/hubzilla/addons-unmaintainedUnabhängig von solchen bedauerlichen Kleinigkeiten lebt und wächst Hubzilla und wurde in den letzten Jahren von dem begnadeten Jazzmusiker Mario Vavti

https://hub.somaton.com/channel/mario und einer Handvoll Mitstreiter gepflegt und weiterentwickelt. Seit der jüngsten Hubzilla-Version gibt es nun ein Dashboard, in dem man aktuelle Content-Veränderungen der verschiedenen installieren Addons auf einer Startseite angezeigt bekommt. Auch funktioniert das Arrangieren von Widgets nun per drag-and-drop. Weitere UX/UI Verbesserungen sind geplant. Seine jährliche Roadmap veröffentlicht Mario hier:

https://hub.somaton.com/wiki/mario

(Photo by Urška Lukovnjak

https://www.knofla.si/

https://www.knofla.si/)

Hubzilla bleibt für mich die mächtigste Königin im Fediverse, eine stimmgewaltige Jazz-Diva, mit beinah unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn man neben dem Posten und Bloggen spezielle Interessen intensiv leben möchte, kann man sich für jedes dieser Interessen im Fediverse einen extra Account bei den Spezialanwendungen wie Peertube, Pixelfeed, Funkwhale, Bookwyrm, Mobilizon usw. anlegen. Bei Hubzilla habe ich hingegen die Basisfunktionen alle unter einem Account integriert, und wenn es darum geht, hin und wieder Events, Fotos, Videos, Audios oder Buchempfehlungen zu teilen, braucht man erst mal nichts Weiteres. Hubzilla unterscheidet ähnlich wie Peertube zwischen Accounts und Channels. Man kann unter einem Hubzilla-Account beliebig viele Channels anlegen, in denen man bei Bedarf entweder spezielle Themen, Funktionen oder Privacy-Einstellungen mit einer seperaten Identität umsetzt. Alle Identitäten bleiben aber so immer nur mit einem Account, mit einer Anmeldung verbunden.

Es gibt momentan über 80 Apps im offiziellen Hubzilla-Addon-Repository.

Aus der langen Liste der Möglichkeiten hier noch ein paar Features, die ich nutze:

Umfragen lassen sich mit unbegrenzten Antwortoptionen erstellen (für die Autorin "caos"

https://gnulinux.ch/artikelindex?search=caos

https://gnulinux.ch/artikelindex?search=caos allein schon ein Killerfeature ;-) )

Fotos können in Alben organisiert und mit Fotowalls präsentiert werden.

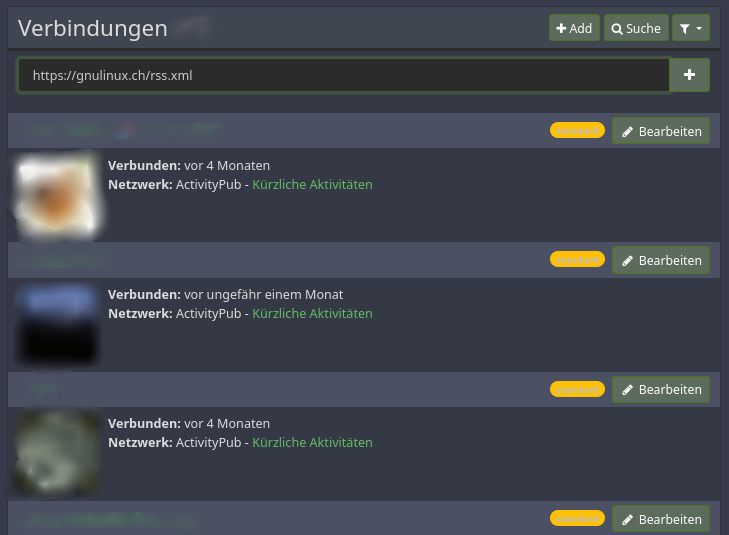

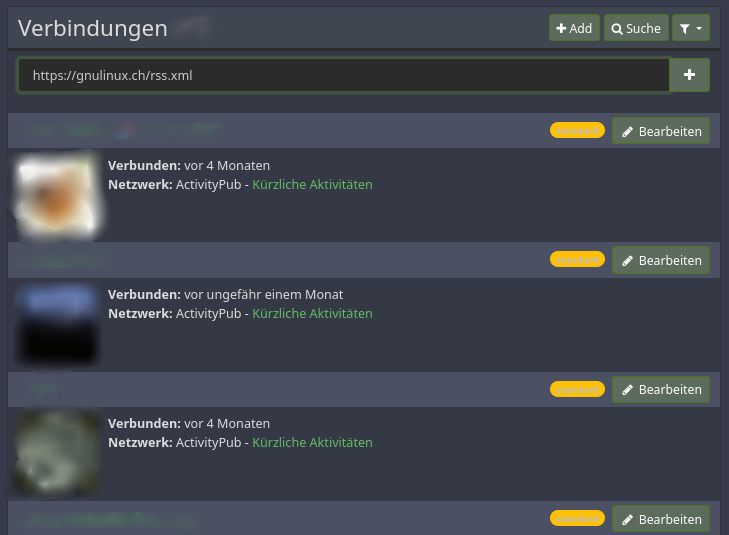

Auch RSS-/Atom-Feeds lassen sich ohne Schnick und Schnack ganz einfach in einen Hubzilla-Channel importieren. Man fügt eine Feedadresse einfach wie die Adresse eines Kontakts der Kontakliste hinzu.

So kann man auch einen Hubzilla-Channel als RSS-Feedreader-Ergänzung/-Ersatz betreiben und z.B. Webseiten von Bloggern mit RSS-Feeds folgen, die noch nicht im Fedivese zu finden sind. Mit der App „Kanal-Quellen“ lassen sich dann automatisiert RSS-Feed-Beiträge über einen Channel im Netzwerk verbreiten.

Öffentliche Posts des eigenen Channels stehen für Andere als Atom-Feed bereit.

Über die „Bookmark-App“ sind Lesezeichensammlungen zu Webseiten einfach zu erstellen und teilbar.

Die in Hubzilla integrierte Cloud lässt sich über WebDAV auch z.B. mit Werkzeugn wie „RCX - Rclone for Android“

https://f-droid.org/de/packages/io.github.x0b.rcx/

https://f-droid.org/de/packages/io.github.x0b.rcx/ oder Joplin

https://joplinapp.org/

https://joplinapp.org/ nutzen bzw. einfach als Netzlaufwerk im Dateimanager einbinden.

Über die „Guest-App“ kann man Tokens erstellen und Dropbox-ähnliche Zugriffslinks auf Files in der eigenen Hubzilla-Cloud auch an Personen weitergeben, die noch keinen Fediverse-Account haben.

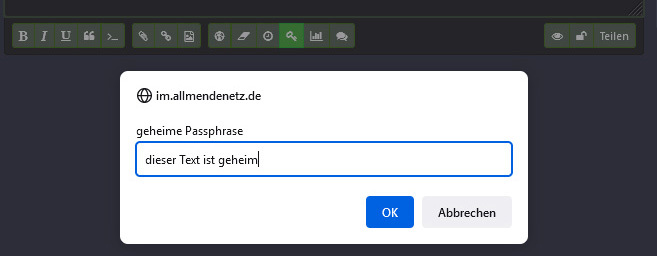

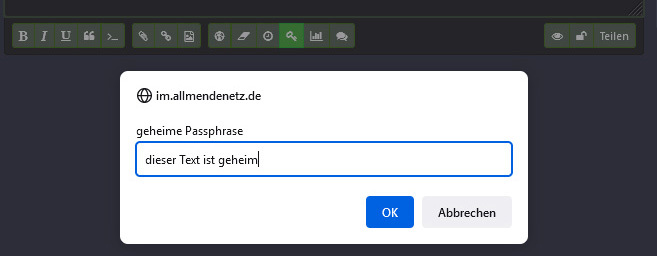

Nachrichten lassen sich verschlüsseln, so dass auch der Admin eines Servers Texte nicht aus der Datenbank herauslesen kann.

Über CalDav lassen sich beliebig viele Terminkalender zu anderen Channels auf demselben Server und mit dem Smartphone teilen und synchronisieren.

Posts sind editierbar, auch nachdem sie das erste Mal abgeschickt wurden, und es gibt die Möglichkeit, einen Zustellungsbericht zu jedem abgeschickten Post leicht mit einem Click im Kontextmenü einzusehen. Das ist immer wieder sehr nützlich.

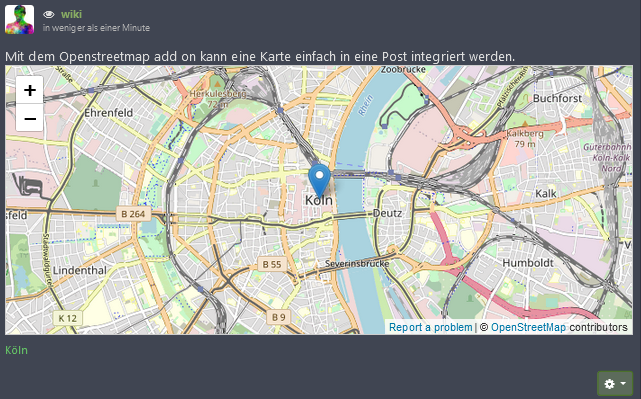

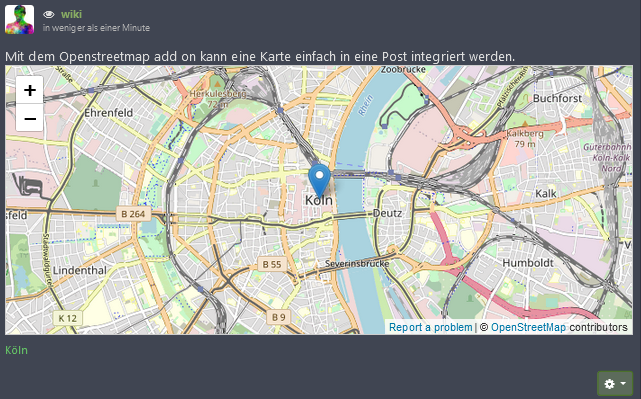

Mit der „Open-street-map-App“ können Landkarten, Standorte und Adressen einfach geteilt werden, und mit der „Rendezvous-App“ können Standorte von mehreren Kontakten gleichzeitig und Bewegungen auf Open-Street-Map-Karten „live“ dargestellt werden.

Mit dem vorhandenen Berechtigungssystem kann man auch einen Shop bauen bei dem man z.B. Video- oder Audiofiles nur gegen Bezahlung frei gibt. Es gibt ein Paypal-Bezahlfunktion, alternativen sind noch nicht implementiert.

Mit der Flashcards-App lernt und teilt man Vokabeln.

Eingehender Content ist filterbar nach z.B. Sprache, Begriffen und Kontakten, und der gesamte Content ist mit einer Volltextsuchfunktion durchsuchbar.

Beiträge lassen sich nicht nur mit Hashtags, sondern auch intern nur für sich selbst mit Schlagwörtern und Favoritenstern markieren und sortieren – so wird ein Channel mit der Zeit zu einem wirklich brauchbaren persönlichen Archiv – und alles kann man exportieren...

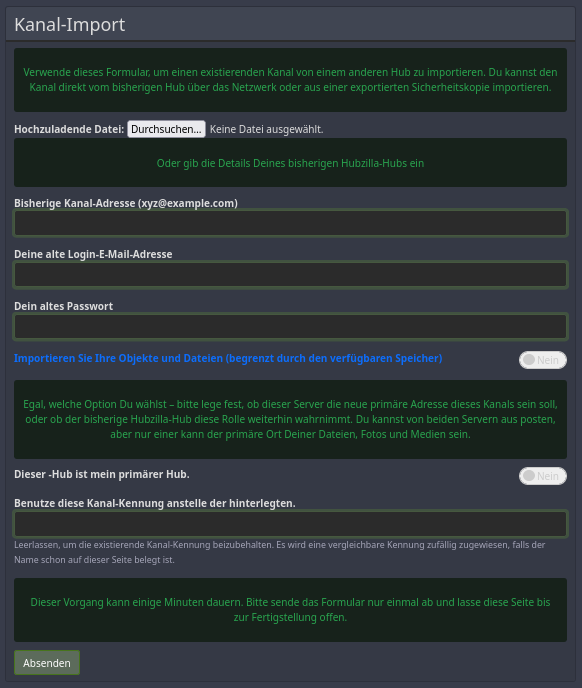

und wieder importieren !

Es entsteht über die Zeit eine digitale Identität – eine Online-Identität, die unabhängig von einem bestimmten Server existieren kann.

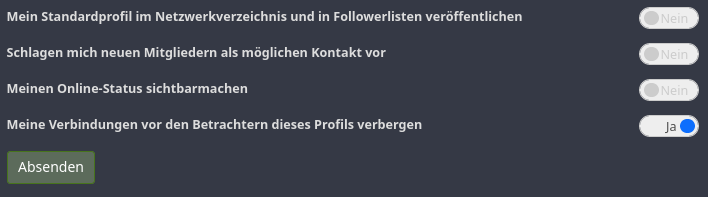

Und jetzt noch ein weiteres entscheidendes Merkmal: bei Hubzilla wird die Stellung und das Ansehen eines Channels im Netzwerk nicht gleich aufgrund von Like-, Follower- oder geposteten Nachrichtenzahlen motiviert. Die bei andern Fedi-Anwendungen oft noch prominent in Profil angegebenen Zahlen sind wohl eine mehr unreflektierte Übernahme aus den bekannten kommerziellen Plattformen. Bei Hubzilla kann man nun im eigenem Profil durchaus anzeigen lassen, wie viele und wer alles einem folgt. Man kann aber diese Anzeige auch für einzelne oder auch für alle Kontakte komplett deaktivieren. Es ist sogar möglich zu verhindern, dass man in den Profilen seiner Kontakte als Follower angezeigt wird, selbst wenn diese in ihren Profilen gerne einen als Follower präsentieren würden. Man hat also auch in dieser Beziehung volle Kontrolle darüber, wie man im Netzwerk erscheint, und muss sich nicht den Gesetzen der auch kapitalistisch motivierten Ranking-Bewertungsgesellschaft ergeben.

Bedarf es hier noch des Hinweises, dass die in der DSGVO formulierten Hauptanforderungen wie Datenübertragbarkeit, Recht auf Vergessenwerden, Recht auf Korrektur, Auskunft, Berichtigen und Löschen bei Hubzilla voll implementiert sind?

Es ist leicht zu verstehen, dass das alles zusammen einiges mehr darstellt als z.B. einen Twitter- oder Instagram-Ersatz. Hubzilla ist ein sehr mächtiges ethisch motiviertes Tool, das es so noch nie gab! Ein föderiertes nomadisches CMS-Netzwerkwerkzeug, das wahre Privatsphäre im Netzwerk ermöglicht. Ein Werkzeug mit einem Funktionsmix aus Facebook, Dropbox, Google Calendar, Mediawiki, Evernote, Wallabag, Feedreader, und gleichzeitig geeignet für den eigenen Digital-Garden

https://maggieappleton.com/garden-history

https://maggieappleton.com/garden-history . Auch fast alle Prinzipien des IndiWeb

https://indieweb.org/principles

https://indieweb.org/principles und auch so was wie POSSE

https://indieweb.org/POSSE

https://indieweb.org/POSSE kann man mit Hubzilla gut umsetzen.

Bei mir hat es sich so entwickelt: Mittlerweile habe ich in meinen vier Wänden einen eigenem Yunohost-Server

https://yunohost.org

https://yunohost.org auf einem Raspi Pi laufen, der auch denselben Hubzilla-Channel hostet, den ich vor Jahren zuerst auf start.hubzilla.org erstellt und dann auf einen Sharedhost-Server geclont hatte. Alle meine Posts, Artikel, Wikis, Files und Kontakte, die ich seit meinen ersten Schritten mit Hubzilla in diesem Channel angelegt habe, sind damit erhalten geblieben und existieren hier noch. Das würde ich mal glatt gelebte digitale Souveränität nennen .

Natürlich wollte ich in dem Bürgerzentrum, in dem ich aktiv war, meine Begeisterung verbreiten, aber damit kam ich nicht weit – da regieren weiter Facebook und Instagram. Mit Einigem ist man ja allgemein im Fediverse anderen Realitäten um Jahre voraus. Ich schätze, es braucht noch eine Weile, bis sich hier was bewegt.

Mit der Plattform

https://allmendenetz.de

https://allmendenetz.de gibt es seit einem Jahr eine Demo-Site, mit der ich sozial engagierten Institutionen demonstrieren möchte, was im Fediverse möglich ist. Mal sehen, was sich daraus noch entwickelt.

Jeden, der diesen langen Artikel bis hierher liest, würde ich gerne ermuntern, Hubzilla oder auch Streams auszuprobieren und sich auf die Funktionen einzulassen, ohne sich dabei gleich von der fehlenden schicken Verpackung den Spaß verderben zu lassen. Es lohnt sich garantiert.

Hubzilla ist unter der MIT Lizenz veröffentlicht:

https://framagit.org/hubzilla/coreStreams findet man unter public domain hier:

https://codeberg.org/streamsWeitere Links:

https://hubzilla.orghttps://fediverse.party/en/hubzilla/https://hubzilla.fediverse.observer/https://medium.com/tag/hubzillahttps://medium.com/we-distribute/the-do-everything-system-an-in-depth-review-of-hubzilla-3-0-692204177d4ehttps://medium.com/we-distribute/got-zot-mike-macgirvin-45287601ff19https://pepecyb.hu/knowledgebase/https://hub.pericles.hu/wiki/pepecyb8806/Pepes(20)Knowledgebase/Homehttps://pepecyb.hu/hubzilla-in-der-dose-hid/https://hub.pericles.hu/wiki/pepecyb8806/Hubzilla(20)in(20)der(20)Dose(20)(28)HiD(29)/Homehttps://video.hardlimit.com/w/f32a07ec-5f5b-4629-a7e2-7db7993d218fd

s fgsf s sf s sf s sf sf sf g

s fgsf s sf s sf s sf sf sf g